その1 個人請負・業務委託は雇用契約か

その2 シルバー人材センター会員の『労災事故』

労働法上の「労働者」とは何か?

雇用関係を論ずるときに、なにげなく使う「労働者」という言葉。当然の概念だと思われますが、近年非正規雇用が増加するのに伴い、紛争も増えています。また、最近では、労働者性を否定する判決が東京地裁、東京高裁で続けて出されました。そこで改めて「労働者」とは何かについて裁判例をみながら考えてみます。

労働法上の「労働者」とは何か?

その1 個人請負・業務委託は雇用契約か

弁護士 萩田 満

1 非正規社員増大の中での「労働者」とは

派遣労働者や有期契約労働者などの非正規労働者の劣悪な労働条件が問題となっています。これは企業が「雇用の弾力化」と称して、正規社員を非正規社員に置き換えているからですが、その中で、個人請負・業務委託を仮装するという悪質な方法によって「雇用の弾力化」を進める例も見られます。こうした企業では、実際には雇用契約なのに「業務委託契約書」を作成して個人請負や業務委託を仮装し、労働法の規制を免れようとするのです。労働者であれば、最低賃金が支払われる、労働時間の上限が決まっている、安易に解雇されない、労働組合を結成して使用者と団体交渉することができる、など労働法規による保護を受けますが、労働者でなければそうした保護は及びません。

実は、現在私が依頼を受けた事件(有限会社ハルサービス事件)で次のようなものがあります。求人情報誌に「社員 月給16万円以上、10:00〜22:00、週3日 時間・曜日は相談、無料研修制度有り、詳細は面接にて、バイトは時給900円」とあったのを見て整骨院で働き始めたところ、実際には「業務委託契約書」を締結させられ、違約金の予定をされた上にそれを事前徴収され、研修費用や保険料(客に損害をあたえた場合の賠償責任保険)名目にこれら金員の振込までさせられ、さらに貯金名目で銀行通帳まで預けさせているというひどいもので、職場環境を改善してほしいと社長に言っても相手にされず、会社を勝手に辞めたと決めつけられ契約書に基づいて損害賠償を請求されているという事案です。この会社のやっていることは、1日8時間労働(労基法32条2項)、賠償予定の禁止(労基法16条)、賃金全額払・相殺禁止(労基法24条1項)、強制貯金の禁止(労基法18条1項)という各条項に違反することになりますが、この会社は「業務委託契約書」を根拠に「労働者」性を否定し、団体交渉にも応じませんでした。この会社の理屈がまかり通り「労働者」ではないということになれば、1日何時間働かせてもOK、違約金・損害賠償額の取決めや事前徴収等もすべてOK、団体交渉にも応じなくてOK、ということになりかねません。

このように、企業に勤めている人たちが「労働者」といえるかどうかは、大きな違いが生じるのです。なお、労働基準法で定める「労働者」と労働組合法で定める「労働者」は、若干異なり、労働組合法上の「労働者」(労組法3条)の方が範囲が広いと理解されることが多いようです。

なお、前記有限会社ハルサ−ビス事件は、会社の対応があまりにも劣悪で、話しあい解決をめざしていたのに突如提訴してきました。当方も応訴することになりました。

2 労組法上の「労働者」であることを否定する東京地裁・東京高裁

さて、最近、東京地裁・高裁において、業務委託(請負)の形式で働いている人たちが「労働者」ではないと認定される事件が相次いでいます。新国立劇場事件・東京地裁平成20年7月31日判決、同事件・東京高裁平成21年3月25日判決、ビクターサービスエンジニアリング事件・東京地裁平成21年8月6日判決(労判 986-5)、INAXメンテナンス事件・東京高裁平成21年9月16日判決(労判989-12)です。これらは、いずれも、結成された労働組合が団交拒否など不当労働行為に対して救済申立をした事件(労働組合法上の「労働者」かどうかが問題となった事件)であり、中央労働委員会が「労働者」性を認めて救済命令を発したのに対してなされた裁判所の判断です。つまり、労働委員会では労働組合側が勝利を続けていたのに、裁判所で次々とひっくり返されているのです。

従来の裁判例・学説は、労組法上の「労働者」に当たるかという基準として「使用従属関係」を重視していましたが、たとえば、新国立劇場事件(オペラ合唱団のメンバー)の判決では、出演時に受ける拘束(時間・場所など)はオペラ公演の本質に由来する制約でしかない、「法的」な指揮命令や支配監督関係ではないとしています。INAXメンテナンス事件では「業務委託契約(書)が締結された場合、…何らかの拘束あるいは指揮監督関係と評価できる面が認められるのが通常である」と述べ、勤労者が拘束されていることを軽視しているといえます。こうして、両事件とも裁判所は「労働者」であることを否定したのであり、従来の裁判例・学説から大きく逸脱しているといえます。

東京地裁・東京高裁の判断の誤りは、事実よりも形式を優先している点に尽きます。すなわち、労働者であるかどうかは、本来その勤務実態によって決まるべきものであり、最高裁判所も、中部日本放送・CBC管弦楽団事件(最判昭和51年5月6日)も、就労実態から労組法上の労働者にあたると肯定していました。しかし、東京地裁・東京高裁とも「契約書」とか「法的」などといった形式にこだわっているのです。そもそも、各種労働法(労働組合法、労働基準法等)は、憲法の規定を受けて、企業に対して劣位にある勤労者を保護するために成立したものです。こうした趣旨・目的から理解すれば、形式にこだわって労働者か否か判断するのは誤りであり、勤務実態を考慮すべきなのは当然です。さらに、正規社員を非正規社員に置き換えていく現在の企業動向からすれば勤務実態によって労働者か否かを判断することこそ非正規労働者の保護に繋がります。契約書の文言や形式をまず優先するような解釈を続けることは、結局は、「非正規化万歳」の現状追認に陥っていくことにしかなりません。

こうした裁判例は、労組法上の労働者を狭く限定する不当判決として各地で問題となっています。労働法学者も、こうした裁判傾向を批判しています(ジュリスト臨時増刊、平成21年度重要判例解説p239橋本陽子学習院大学教授)。

3 労働基準法、労働契約法等の「労働者」

労基法等の「労働者」についても実態が重視されるべきことは労組法の場合と全く同じです(参考までに、1985年の労働基準法研究会報告は「労働基準法の『労働者』の判断について」という具体的基準を出しています。)。従来の裁判例では、パン類の販売委託従事者を労働者と認めて退職金請求を認容し(中部ロワイヤル事件、名古屋地判H6.6.3労判680-92)、研修医を労働者と認めて労災を認め(関西医科大学事件、大阪高判平16.7.15 労判879-22)、外国人研修生を労働者と認めて最低賃金法や時間外賃金の支払を命じています(三和サービス事件、津地判H21.3.18労判983-27)。

憲法及び労働法の趣旨目的に照らして、勤労者を保護するというスタンスに立つこと、形式ではなく実態によって「労働者」であるか判断するのは極めて重要なことです。

このページのトップへ労働法上の「労働者」とは何か?

その2 シルバー人材センター会員の『労災事故』

弁護士 増田 正幸

1 事案の概要

(1)Aさんは平成12年8月からB社で工員として勤務していました。B社はコンテナ,パレット等の物流機器の製造を業とする株式会社で,従業員は33名でした。

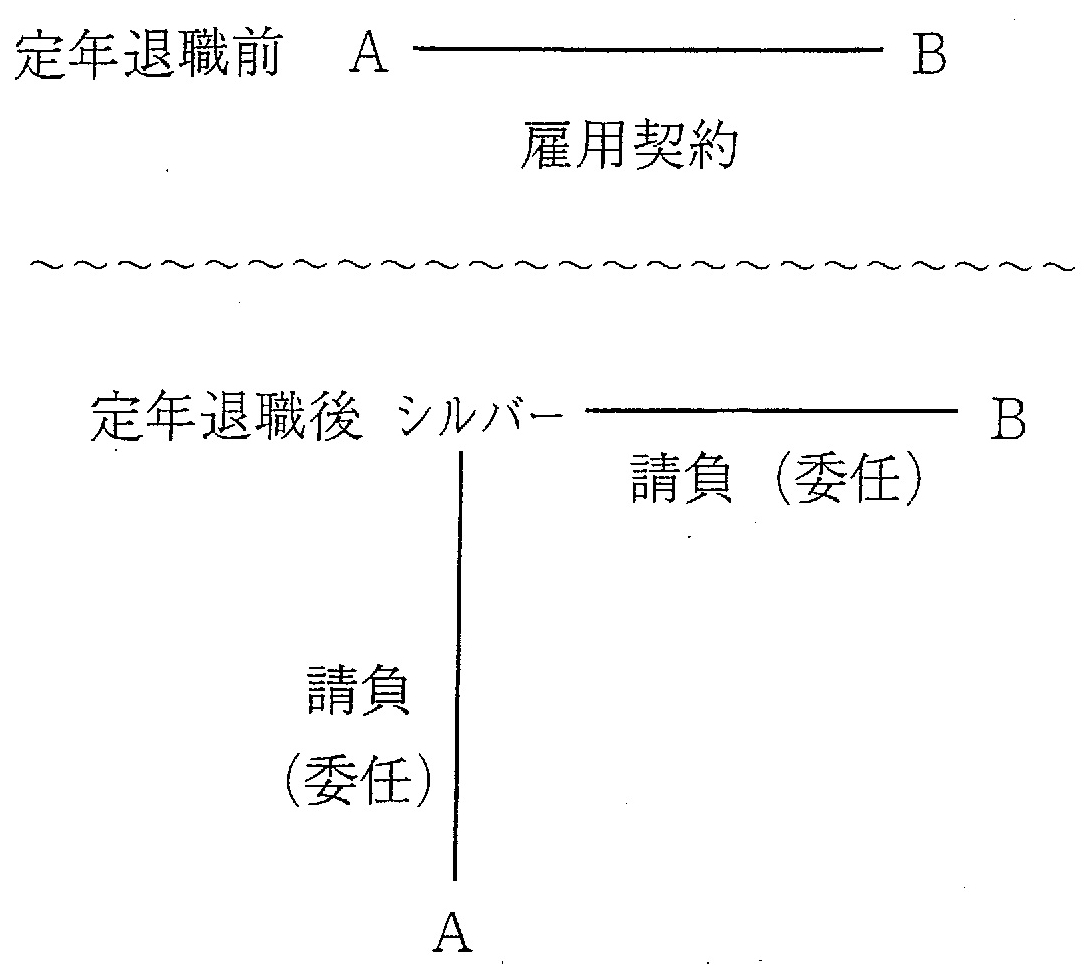

(2)Aさんは,満60歳に達した平成16年3月にB社を定年退職しましたが,退職後,シルバー人材センター(以下「シルバー」という)に登録して,シルバーを通じてB社で引き続き就労しました。ところが,平成17年5月の就業中にプレス機に左手を挟まれて左手の親指から中指の3指を切断する傷害を負いました。

(3)そこで,Aさんは労働基準監督署に労災申請をしましたが,労基署長はAさんが労災保険法上の「労働者」に該たらないとして,業務上災害であることを認めませんでした。Aさんは,労働保険審査官に対する審査請求,さらに労働保険審査会に再審査請求をしましたが,いずれも棄却され,神戸地方裁判所に労災補償の不支給処分の取消と支給決定を求めての行政訴訟を提起しました。

2 何が問題となったか

(1)Aさんは定年退職した後もB社から引き続いて就労をして欲しいと依頼されました。AさんはB社と再雇用契約を締結するということも可能でしたが,シルバーを介して,シルバーの会員としてB社で就労することにしました。B社に再雇用され年収が一定額を超えると老齢厚生年金の支給額が減額されるのに対して,シルバーを介して「配分金」を受け取る方法をとれば,年金支給額が減額されないと聞いたからです。

Aさんはシルバーに会員登録し,同時にB社からシルバーに求人しAさんを指名してもらうことにして,Aさんは再びB社で働き始めました。

(2)シルバーは,高年齢者雇用安定法に基づき高齢者に就業機会を確保提供する機関として兵庫県知事から指定された公益法人です。高齢者にふさわしい仕事を一般家庭・企業・公共団体等から請負又は委任により受注し,60歳以上の会員の能力,希望等に応じて仕事を提供していました。

会員はシルバーが受注した仕事をシルバーからの再請負ないし再委任により発注者のもとで就業するという形式をとります。そして,シルバーが発注者から受領した請負ないし受託代金から所定の事務費を控除した残金を「配分金」として受領します。このようにシルバーの会員の就業は再請負ないし再委任にもとづくものとされていることから,会員は就業に際して労働基準法,労災補償保険法,雇用保険法などが適用されない(「労働者」ではない)こととされています。

(3)ところが,前記のとおり,本件ではB社はAさんに対して定年退職前と全く同じ仕事を同じようにして欲しい(実質的には再雇用のつもりでした)ということであり,AさんもB社で従前どおり働くつもりでした。実際にも(報酬額と支払者がB社から,シルバーに代わった以外は)定年退職の前後で労働の実態は全く代わりませんでした。

しかし,シルバーが介在したことによりAさんとB者との間には雇用契約はもとより何の契約関係もないことになったのです。

本件のAさんの負傷は,AさんがB社の従業員であれば間違いなく業務上災害として労災補償の対象となるものでした。ところが,シルバーを介していたために労災保険法の適用対象外とされてしまったのです。

そこで,裁判ではB社との間に雇用契約を締結していないAさんが労災保険法の「労働者」に該当するのか否かが争われました。

3 神戸地裁平成22年9月17日判決

(1)神戸地裁は,労災保険法上の労働者について,以下のような判断基準を示しました。

① 労災保険法にいう労働者は,労基法に定める労働者と同義である。

② 労働者であるか否かは「使用者の指揮監督の下に労務を提供し,使用者からその労務の対償としての報酬が支払われている者として,使用従属関係にあるといえるか」を基準として判断すべきである。

③ 労働者性の判断は,個々の具体的な事情にもとづき労務提供の実態について実質的に検討して行うべきであるから,

ア 労務の提供が他人の指揮監督下において行われているかどうか

イ 業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無

ウ 業務遂行上の指揮監督の有無,勤務場所及び勤務時間が指定され管理されているかどうか

エ 労務提供につき代替性の有無

等の事情を総合的に考慮して判断されるべきものといえる。

(2)本判決は以下の事実を認定して,AさんがB社の指揮監督の下に労務を提供していたと認定しました。

① Aさんは定年退職の前後を通じて,加工依頼書に指示された部品の加工作業を行い,納期に間に合わせるために残業や休日出勤を行い,業務遂行について指揮命令を受け,指示された業務を行っていたものといえ,Aさんにはこれらの業務につき諾否の自由はなかった。

② 定年退職の前後を通じて,就労場所も同じであったし,就業時間も変わりなく,B社従業員と同じくタイムカードに打刻し,残業や休日出勤はB社の許可を受けて行っていたことなど,B社の管理を受けていた。

③ B社の組織に組み込まれてB社の加工部門の従業員と一体として仕事を分担して業務遂行を行っていた。

④ 定年退職後も定年前と同様の業務を行うことを期待してセンターとの間で契約を締結したのであり,Aさん以外の者を就労させることは当初から予定されておらず,Aさんの業務に代替性はなかった。

(3)報酬の労働対償性についてはつぎのように述べています。

B社の指揮命令の下に業務指示を受けて労務を提供し,その就労に対して,就労時間に応じて支払われた配分金は,実質上はAさんが一定時間労務を提供したことに対する対価たる賃金として支払われたものと認められる。

(4)なお,本件ではAさんはB社と再雇用契約を締結することもできたのに,あえてシルバーの会員として就労する途を選んでいます。被告はその点を問題にしてAさんやB社の認識を前提とすれば指揮監督下の労務提供ではないし,報酬の労務対償性もないと主張しました。その点について,本判決は次のように述べました。

① Aさんが年金支給額の減額を避けるために,センターを介してB社で就労したことはセンターの利用方法として不適切である。

② しかし,労災補償制度は労働者が労務に従事したことによって損害を被った場合に過失責任主義のもとではその救済に欠けることになるから,これを救済するために被災労働者の過失の有無を問わずに補償を与えようとする制度であり,労災保険制度は労災補償制度の実効性が使用者の支払能力によって左右されることを防止するために保険給付を行おうとする制度である。

③ したがって,当該被災者において不適切な側面があるとしても,それが労働者の安全及び衛生の確保等を図るという労災保険法の趣旨,目的に照らして著しく不当である等特段の事情が認められない限り,労災保険法の適用を前提として労災補償を認めることが相当である。

4 本判決の評価

(1)労災保険法にいう労働者は,労基法に定める労働者と同義であることは,通説も認めています。労基法上の労働者については,労働大臣の私的諮問機関である労働基準法研究会の昭和60年12月19日付け報告(「労働基準法の『労働者』の判断基準について」)が詳細な基準を明らかにし,多数の判例もこの基準にしたがって労基法上の労働者性の判断をしており,本判決もこれまでの多数判例の判断に沿うものです。

(2)そもそもシルバー人材センターの会員の就業は「臨時的かつ短期的なもの又はその他の軽易な業務」に限定されており,本件のように長時間,長期間でブレーキプレス機や切断機を用いる危険作業に従事することは予定されていませんでした(それゆえ,労災補償の対象からはずされていても支障がないのです)。その意味で本件はシルバー人材事業のあり方が問われた事案ということができます(担当弁護士は小沢秀造・増田正幸でした)。

このページのトップへ〈連載②〉高年齢者の雇用について

弁護士 増田 正幸

前回は,平成6(1994)年の高年法改正により60歳未満の定年が禁止されたことを述べました。今回は,60歳に達した労働者のその後の雇用確保について述べます。

4 高年法による高年齢者に対する雇用確保

(1)(前号)(2)65歳までの雇用の確保

65歳までの雇用確保は,すでに平成2(1990)年改正によって使用者の努力義務であることがうたわれていましたが,ようやく平成16(2004)年の法改正によって,使用者の法的義務とされました(改正法の施行は平成18(2006)年4月)。60歳で定年を迎えた労働者の60歳以降の雇用保障は実に16年もの努力義務期間が置かれた後,ようやく法的義務に高められたのです(さらに,改正法が施行されるまでに2年間の猶予期間が設けられました)。

高年法8条が60歳未満の定年制を排除した上で,高年法9条1項は,65歳未満の定年を定める事業主に対して,次のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)をとることを義務づけています。すなわち,使用者は,①当該定年の引上げ(1号),②継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは,当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう)の導入(2号),③当該定年の定めの廃止(3号)のいずれかの措置をとることによって,労働者の65歳までの雇用を確保することを法的に義務づけられたのです。なお,雇用確保が義務づけられる年齢は,年金支給開始年齢の引き上げに応じて,平成18(2006)年度62歳,平成19(2007)〜21(2009)年度63歳,平成22(2010)〜24(2012)年度64歳とされています。

厚労省の調査(「高年齢者雇用確保措置の実施状況」(2009年6月1日現在))によれば,上記のいずれかの高年齢者雇用確保措置を実施している企業の割合は95.6%(51人以上規模の企業では97.2%)(大企業では98.7%,中小企業では95.3%)と,ほとんどの企業が高年齢者雇用確保措置を実施していることになっています。その中でも,定年の定めを廃止した企業は2.9%(51人以上規模の企業では2.0%),定年を引き上げた企業は15.1%(51人以上規模の企業で12.8%),継続雇用制度を導入した企業は82.1%(51人以上規模の企業で85.1%)となっており,大部分の企業は高年法9条1項2号の継続雇用制度を採用していることになりますが,実際にも高年齢者雇用確保措置に関する法的紛争の大部分は継続雇用制度をめぐるものです。

継続雇用制度とは「現に雇用している高年齢者が希望するときは,当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度」(高年法9条1項2号)です。この法文からは労働者が希望しさえすれば,希望者全員を継続雇用の対象にすべきことが明らかにされています(希望者全員雇用の原則)。

ところが,法改正の際に,使用者側から,企業の規模や経営状態にかかわらずすべての企業に一律に希望者全員の継続雇用を義務づけることについて強い反発が出て,改正高年法は,労使協定で対象者の基準を定めれば,希望者の中から継続雇用する者を選定することを許容するという大きな例外を認めました。ただし,選定基準を設けるためには労使協定の締結が必要ですから,事業場の労働者の過半数を組織する労働組合がある場合にはその労働組合,過半数を組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者との書面による協定を結ばなければなりません。さらに,これについても経過措置が定められ,平成21(2009)年3月31日まで(労働者数が300人以下の中小企業については平成23(2011)年3月31日まで)は,労使協定締結の努力をしたにもかかわらず協議が調わないときには就業規則で選定の基準を定めることが認められています(高年法附則5条,施行令附則4項)。

前記の厚労省の調査によれば,継続雇用制度を導入した企業のうち,希望者全員の継続雇用制度を導入した企業は41.8%(51人以上規模の企業で38.0%),対象者となる高年齢者に係る基準を労使協定で定め,当該基準に基づく継続雇用制度を導入した企業は43.6%(51人以上規模の企業で48.4%),労使協定の締結に向けて努力したにもかかわらず協議が調わず,法に基づく特例措置により就業規則等で基準を定め,当該基準に基づく継続雇用制度を導入した企業は14.6%(51人以上規模の企業で13.6%)となっており,全体の58.6%が選定基準を設けて継続雇用を希望する者の中から対象者を選定していることになっています。そのために,選定基準の定め方や運用についての紛争もよく起こっています。

(3)高年法9条の性格高年法は,使用者が同法9条1項に違反した場合は厚労大臣(職業安定所)が指導・助言をすることができ(同法10条1項),指導・助言に従わない場合には勧告することができることとされ(同法10条2項),国が厚労大臣に指導・助言・勧告といった行政上の措置をとる権限を与えている法律です。同じように,たとえば労働基準法も同法違反に対しては行政機関である労働基準監督署の助言・指導・勧告の権限を与えています。このように行政機関に助言・指導・勧告などの権限を与える法規を「取締法規」といい,取締法規が行政機関に権限を与えることを公法的効力といいます。取締法規はこのように公法的効力を有するだけなので,取締法規に違反している私人間の契約に対して当然に効力を及ぼすとは限りません。ある法規に違反する契約が無効になる場合に,その法規のことを前記の取締法規に対して「強行法規」といい,強行法規に反する場合に契約が無効になることを私法的効力といいます。

前記のとおり労働基準法は取締法規ですが,労基法に違反する労働契約は原則として私法上も無効(たとえば,所定労働時間を1日10時間とする労働契約は8時間を超える部分については無効)だとされています。それは,労基法が同法13条で「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は,その部分については無効とする(私法的効力)。この場合において無効となった部分はこの法律で定める基準による(補充的効力)」という規定を置いて,労基法に違反する場合には労使の間の労働契約も無効となり,無効となった部分に労基法の定める基準を補充することが明らかにしているからです。このように労基法は取締法規でありながら,同時に強行法規でもあるのです。

以下には,高年法9条に違反する労働契約の効力が問題となるケースを紹介しますが,高年法には労基法13条のような規定がないために,そこでは高年法9条が(取締法規であることを前提に)強行法規でもあるのか否か(私法的効力を有するのか否か)についての争いが大きく影響することになります。

5 継続雇用制度をめぐる法的諸問題

(1)高年齢者雇用確保措置がとられていない場合① 改正高年法の施行にもかかわらず,9条1項にあげる3つの高年齢者雇用確保措置のいずれもとられていないとして争われた代表的な例がNTT西日本事件です。

② NTT西日本は,同社の従業員の大多数を組織するNTT労働組合と協議の上,平成15年3月31日時点で満51歳となる従業員を対象者として,対象者のその後の処遇について,平成14年1月4日から同月31日までの間に,「退職・再雇用」型と「60歳満了」型のいずれかを選択することを求め,いずれも選択しない者については60歳満了型を選択したものとみなすことにしました(なお,それまでNTTにおいては,独自の制度として65歳までの雇用延長を可能にする「キャリアスタッフ制度」がありましたが,その制度は同時に廃止されました)。

「退職・再雇用」型とは,平成14年4月30日にをもってNTT西日本を退職し,同年5月1日に新たに設立された(子会社である)地域会社に雇用され(所定内給与が20〜30%下がる),60歳定年後は最長65歳まで,期間を1年とする契約社員として地域会社に再雇用される(「会社の業務上の必要性及び本人の希望により」更新される)というものであり,「60歳満了」型とは,地域会社には転籍せずに(地域会社以外の在籍出向,広域配転はあるが)NTT西日本で60歳まで勤務する者で,NTT西日本には定年再雇用制度はないため,定年後の継続雇用の途はないというものでした(結局,NTT西日本には改正高年法の施行後も高年齢者雇用確保措置のいずれも行われていないことになります)。

このようなNTT西日本の求めに対して,実に対象者の98.4%が「退職・再雇用」型を選択しました(なお,対象者の中でいずれも選択しないためNTT西日本に残された労働者の中で遠隔地や異職種に配転された労働者が,そのような配転の効力を争った訴訟では,札幌高裁や大阪高裁などで勝訴判決が出ています)。

③ その後,NTT西日本は,支店機能が地域会社に大幅に移行する等,事業環境が著しく変化することを踏まえて,平成17年3月31日時点で51歳〜59歳の同社従業員を対象に再度「退職・再雇用」型,「60歳満了」型について選択する機会を与えました(いずれも選択しない者については「60歳満了」型を選択したものとみなすことにした)。

④ このときいずれも選択しなかった労働者は「60歳満了」型を選択したものとみなされ,満60歳に達した際にNTT西日本は定年退職したものとして取り扱いましたが,これら労働者には定年後の雇用継続の途が全くありませんでした。

そこで平成19年ないし同20年に定年退職扱いをされた労働者が,NTT西日本を被告として,同社が高年法9条にもとづく継続雇用を確保すべき義務に違反しているとして損害賠償ないし地位確認請求訴訟を提起しました(徳島地判平成21年2月13日,大阪地判平成21年3月25日,大阪高判平成21年11月27日など)。

⑤ NTT西日本の制度は,労働者が選択する時期が60歳よりもかなり以前であること(50歳時点),制度そのものは改正高年法の施行前のものであること,自社で再雇用するのではなく転籍が再雇用の前提になっていることが特徴的です。

裁判では,第1に,NTT西日本は高年法9条により,原告らに対して継続雇用制度を導入する義務ないし継続雇用をする義務を負っているのに,この義務を怠ったといえるのかどうか,すなわち,高年法9条が使用者の労働者に対する継続雇用の義務を定めた規定なのか否か(高年法9条の私法的効力)が争点になりました。第2に,被告NTT西日本が高年齢労働者に対して継続雇用制度を整えている地域会社に転籍する機会を与え,転籍すれば定年後の雇用継続が可能となったことをもって,高年法9条1項2号の継続雇用制度を導入したといえるか否かについても争われました。

⑥ 第1の高年法9条が使用者の労働者に対する継続雇用の義務を定めた規定なのか否かという問題は,高年法9条に「私法的効力」を認めるのか否かということです。前記のとおり,高年法の法文上は高年法9条1項違反については同法10条が厚労大臣の助言・指導・勧告しか定めておらず,高年法9条1項に反する労働契約が無効であることは明示されていません。そこで,高年法9条は国が行政機関に対して,使用者に対する職権発動(助言・指導・勧告)の根拠とする法律(取締法規)(公法的効力)ではあるが,直接,私人である労使の間には適用されず,労働者に対して使用者に対する継続雇用を求める権利ないし継続雇用制度を導入させる権利までも与える(強行法規)(私法的効力)ものではないという考え方が学説でも多数です。

⑦ NTT西日本事件では,裁判所も高年法9条の私法的効力を否定しました。

その理由は,

ⅰ 高年齢者の雇用確保という社会政策を実現するための法律で公法的性格を有していること

ⅱ 同条1項の法文は国が事業主に対して公法上の義務を課す形式をとっていること

ⅲ 同項各号の措置に伴う労働契約の内容ないし労働条件について具体的に規定しておらず,同項2号の継続雇用制度についても多用な制度が可能になるような規定しか設けておらないために,同条違反の場合に具体的にどのような制度を設ければ違反が是正されるのかについては法律上は明らかでなく,私法上の効力が発生するというほどの具体性を備えていないこと

ⅳ 同条2項は労使協定により選定基準を設けることを許容し,高年齢者が希望しても継続雇用しないことを容認しており,各事業主が実情に応じて柔軟な措置を講ずることを許容していること

ⅴ 同法9条違反に対しては厚労大臣の助言・指導・勧告など緩やかな措置しか定めておらず,企業名の公表や罰則等の制裁が予定されていないこと

ⅵ 逆に,同法は60歳定年制を許容し,労基法13条のような私法的効力や補充的効力を定めた規定もないため,事業主がどのような制度を設ける義務を負っているのかの特定が困難なこと

などです。

⑧ しかしながら,労働法の分野には他にも行政機関に対して,法律違反を是正するための措置や処分の権限を与える規定(取締規定)が多数ありますが,そのような規定について労基法13条のような私法的効力を認める明文の規定がなくとも,解釈上私法的効力が認められていることは珍しくありません。たとえば,労働者派遣法33条は(明文の規定はありませんが)私法的効力を有すること(同条に違反する契約は無効となる)については学説も認めています。

また,前回述べたとおり,60歳を下回る定年年齢が定められている場合には高年法8条に違反するものとして,60歳を下回る定年を定めた労働契約の部分は労使間でも無効になると解釈されています。すなわち,高年法8条が私法的効力をもつことについては争いがないのです。結局,ある条項が私法的効力を有するか否かは,その条項の文言や趣旨や性格を考慮して判断すべきことになります。

⑨ 前記のとおり,高年法9条が公法的性格を有することは否定できません。しかし,そのことから直ちに同条が私法的効力も併せもつことを否定することにはなりません。むしろ,(私法的効力を認められている)高年法8条も同法9条1項も「高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進」(同法1条)を目的として事業主に一定の作為・不作為の義務を課すという点では異ならないのです。

また,行政指導等によって高年齢者の雇用確保を図ることは高年法改正前に高年齢者の雇用確保措置が努力義務にすぎなかった時から変わっていません。したがって,高年齢者の雇用確保措置が法的義務にまで高められた改正後の高年法9条1項を,単なる行政指導・勧告の根拠規定にすぎないとみなすことは,高年法の平成16年改正の意義を否定するに等しいということができます。65歳までの雇用確保は,16年をかけて,事業主の単なる努力義務から法的義務にまで高められ,かつ,雇用生活と年金生活の空白期間が生じないようにするために確実な履行が求められていることは明らかです。そうであるならば,高年法改正における立法者の意思は使用者に私法上の義務を課すことにあったと見るのが素直な解釈です。

⑩ つぎに,NTT西日本事件では,自社で再雇用するのではなく子会社に転籍した者について子会社の再雇用制度が適用されることをもって,NTT西日本が雇用継続制度を導入しているといえるのか否かが問題になりました。

裁判所は,高年法9条は高年齢者の60歳以後の安定した雇用を確保するという同条の趣旨に反しない限り,事業主がその実情に応じて多様かつ柔軟な措置を講ずることを許容していると解するのが相当であり,また,同法の雇用確保措置によって確保されるべき雇用の形態は,必ずしも労働者の希望に合致した職種・労働条件による雇用であることを要せず,労働者の希望や事業主の実情等を踏まえた常用雇用や短時間勤務,隔日勤務等の多様な雇用契約を含むという解釈を前提に,雇用の確保については,多様な形態による雇用・就業機会の確保が図られることが重要であり,少なくとも同一企業のみならず同一企業グループにおいて継続して雇用・就業の場の確保を図ることも高年法の目的を達する方法・手段として想定されているのであり,「同法9条1項2号で定める継続雇用制度に転籍の方法による雇用継続がおよそ含まれないと解することはできない」と判示しました。

その上で,転籍の方法による雇用継続が許容されるためには,事業主と転籍先との間で少なくとも同一企業グループの関係があることと,転籍後も高年齢者の安定した雇用が確保されるような関係性があることを要件として示しました。そして,NTT西日本事件における地域会社はNTT西日本が全額出資して設立し,NTT西日本と資本的な密接性があり,転籍先の再雇用制度は欠勤日数が一定数に達した者や健康上の問題があるものを除き,基本的に再雇用されることになっていることから,「事業主と転籍先との間に同一企業グループの関係とともに転籍後も高年齢者の安定した雇用が確保されるような関係性が認められる」としたのです。

⑪ しかしながら,転籍をさせるということは,その会社との間の雇用契約が終了することを意味しますから,転籍を前提とすることは「定年後も引き続いて雇用する制度」という高年法9条1項2号の文言とはそぐわないのではないでしょうか(「引き続いて」とはいえないでしょう)

転籍には大幅な労働条件の低下が伴うことが多いのですが,前記の裁判所の考え方は,再雇用に際して大幅な労働条件の低下を許容することを前提にしています。すなわち,裁判所は「高年齢者の雇用は事業主に相応の負担を生じさせるものであること,また,高年法9条1項2号で定める継続雇用制度は各事業主の実情に応じた柔軟な措置が許容されることを踏まえると,労働条件が低下することや無条件に年金支給開始年齢までの雇用が保障されていないことをもって直ちに同号で定める継続雇用制度に該当しないとまで直ちにはいえない」としています。

⑫ なお,NTTの場合には子会社への転籍を前提とする雇用継続の制度がありましたが,たとえば,企業に60歳定年の定めがあるだけで,雇用継続制度の導入など高年齢者の雇用確保措置が一切とられていない場合にはどうなるのでしょうか。

この場合は高年法9条1項に違反していることは明らかです。しかし,高年法9条に私法的効力を認めない立場からは,労働者としては職業安定所に高年法違反を申告し,実態を調査してもらって助言,指導,勧告をしてもらうしかなく,裁判所で争うことは難しいという結論になってしまいます。(つづく)

このページのトップへ