全労連全国一般法律関連労働組合

エコパークあぼし爆発事故訴訟で和解成立

弁護士 吉田 竜一

1 2010年3月25日、姫路市網干区で建設中のエコパークあぼしで爆発事故が発生し、建物が破壊されるとともに、建設工事に従事していた10名の労働者が負傷した事故で、後遺症を残す重篤な傷害を負った7名の労働者が、工事の発注者である姫路市、元請である神崎組を被告として神戸地裁姫路支部に提訴していましたが、本年6月28日、この事件で、姫路市、神崎組において総額1億9460万円を支払う和解が成立しました。

2 まず、爆発事故の発生状況についてですが、エコパークあぼしの建設用地は、元々、兵庫県が建設残土や浚渫土砂や建設廃材の他に焼却灰や下水汚泥等を用いて造成した埋立地で、土中の微生物により埋立材中の有機物が嫌気性分解することによりメタンガスが発生し、そのガスが建設中の建物の配管孔から地下ピット内に入り込んで地下ピットはガス溜まりとなっていたところ、ピット内で作業員がトーチを使用した際、これが発火源となって爆発事故が発生したというものです。

3 ところで、姫路市は、平成15年3月に民間業者に委託して行った土壌調査で、「腐敗分解によるメタン、二酸化炭素、硫化水素、アンモニア等のガスの発生が予想されるので、作業員の安全性(酸素欠乏)に留意する必要がある」旨の指摘を受けており、発注者として、工事を注文・指図するに際し、元請けである神崎組に対し、作業員の安全を確保するためにメタン等の発生ガス対策を講じるようにとの指示をする義務を負っていたものと言わなければなりませんが、姫路市は、そうした指示を神崎組に一切しませんでした。

また、有機物が含まれたものを埋め立てた土地からメタンガスが発生する可能性があることは周知のことであり、大手ゼネコンである神崎組にとっては、姫路市から具体的な指示がない場合であっても、発生ガス対策を講じなければ爆発事故が発生することは予測することが十分可能であったというべきで、下請労働者を含め、建設工事に従事するすべての労働者との関係で、ガス発生の危険の調査とガス発生が具体的に予測できる場合の対策を講じる義務(安全配慮義務)を負っていたことになりますが、神崎組も、かかる安全配慮義務を何ら履行することがありませんでした。

従って、本件爆発事故が、姫路市と神崎組の過失(注意義務違反)が競合して発生したものであること、姫路市と神崎組が民法709条、716条、7条1項に基づき責任を免れないことは明らかです。

4 ところが、2010年10月の提訴後、姫路市は「神崎組が安全対策を講じていれば事故は防ぎ得た」と、神崎組は「姫路市から土壌にガスが溜まっていることを教えてもらわねば、ガス爆発の危険など予測できない」と、互いに責任をなすりつけあうことに終始し、裁判所の和解勧告にも、これに応じる姿勢を見せることがないままで、裁判所も姫路市、神崎組の説得を続けながらも、判決もやむなしとの観点から、来年3月までに判決をするための証人尋問のスケジュールを組みました。

そして本年2月10日、負傷した原告3名の本人尋問が実施され、3名は、法廷の場で、長年続けてきた内装業を廃業せざるを得なくなったこと、現在も後遺症に苦しみ、日常の生活もままならないこと等、その窮状を切々と訴えたのですが、これがマスコミにも報道されるところとなり、これを契機に、被害者救済を放置し、和解に応じない姫路市、神崎組を非難する市民の声が一気に高まって、この声を無視できなくなった姫路市、神崎組も和解に応じざるを得ない状況に追い込まれ、今般の和解成立に至ったものです。

和解金額は、訴訟提起時の請求額から、訴訟提起後の労災給付金等、当然に控除しなければならないものを控除した金額の9割を超える金額であり、一般的にいえば、かなり高率の和解となっています。そのような金額を提示し、姫路市と神崎組を粘り強く説得してくれた裁判所には感謝の意を表したいと思います。

5 しかし、原告となった被害者が7名おられ、早期解決を目指していたことから、請求金額は各人の労災で認定された後遺症の等級を前提にしたものの、この等級認定自体が妥当だったのか、いまでも疑問に思うところがないわけではありません。その意味で、和解金が、被害者の人たちが人生をやり直していく上で必ずしも十分な金額とはいえませんし、爆発事故から4年3か月後の解決(第一次訴訟の提起からも2年8か月後の解決)は決して早い解決ともいえません。

そして、何よりも、本件は和解によって終結したものの、姫路市及び神崎組は、依然として、自らの責任割合について否定しており、責任の所在は、別訴において争われることとなっており、そのため、原告となった被害者の人たちは、依然、姫路市、神崎組から謝罪を一度も受けておらず、当面その予定もありません。

弁護団としては、本件事件のような悲惨な爆発事故が今後生じないよう、被告らに対して、作業現場において徹底した安全管理を行い、更に、現場管理における責任の所在を明らかにする体制を整えることを求めるとともに、本件事件の責任が裁判所において明らかになった際には、速やかに原告らに謝罪を行うのが道理であると感じているところです(弁護団は姫路総合法律事務所の竹嶋、吉田、石塚、園田、大多和です)。

| 2014.6.24神戸新聞 エコパーク訴訟和解 原告「長かった」 事故か4年ようやく決着 |

神戸地裁姫路支部で23日、市や施行業者と負傷者の間で和解が成立した「エコパークあぼし」(姫路市網干区網干浜)の民事訴訟。事故から4年、最初の提訴から2年半以上経過しての決着に、原告は「長くてつらかった」と声を漏らした。(31面参照) 原告側弁護士は「一定の評価はできるが、訴訟はほどんどが市と業者の責任のなすりつけ合いだった」と指摘。和解まで時間がかかったことに、両者に反省を求めた。 足などに重傷を負った設備業の男性(63)=姫路市=は「今でも体が思うように動かず、納得できないところもある」。聴力が弱まり元の仕事に復帰できないというアルバイト男性(26)=たつの市=は「とりあえず一安心はできた。やっとこれから再スタートできる」と話した。 |

| 2014.6.24神戸新聞 31面 エコパーク爆発事故訴訟 負傷者 姫路市などど和解 |

姫路市のごみ焼却・再資源化施設「エコパークあぼし」(同市網干区網干浜)で2010年3月に起きた爆発事故で、負傷した作業員7人が市と施工業者「神崎組」に損害賠償を求めた訴訟は23日、市と神崎組が原告に和解金計1億9460万円を支払う内容で、神戸地裁姫路支部で和解が成立した。 事故では作業員10人が爆風で吹き飛ばされるなどしてけがをした。重傷の7人が両者に計約2億4千万円の損害賠償を求めて提訴したが、同支部が和解案を示していた。市につると、市と神崎組が折半し、7人それぞれに和解金1364万~5890万円を支払う。 一方、市と神崎組との和解金の最終的な負担割合は、両者などが事故の過失の所在を争う別の訴訟の結果を踏まえて決める。 |

このページのトップへ

連載⑥ 最終回 蒸気機関車SL物語

弁護士 野田 底吾

石炭や重油燃料を自車に積載して走行するSLやディーゼル車と異なり、電車などの電気動力車は、地上側に発電所や変電所、架線等かなりの電気設備を必要とする為、これら設備が敵に破壊されてしまえば、鉄道は無用の長物となり、物資の輸送は不可能となってしまうA 。然し、戦争でこれら電気設備が殆ど破壊され、海上輸送も全滅した状態であったにも拘わらず、我国が戦後の混乱期を何とか乗り切れたのは、国民総動員で確保された鉄路とSL機関車によって、輸送が辛うじて維持できたからである。尤も、太平洋戦争の空襲により、国鉄(JR)車両の被害は、機関車約900両、客車約2300両、貨車約9600両、電車約550両にも及び、平均20%程の車両が失われてしまった(本連載⑤脚注M)。戦後、僅かに残った車両も、比較的良好な車両は殆どが駐留軍専用列車として接収され、しかもこれら列車は優先ダイヤの下で運行された為、国鉄(JR)は車両編成とダイヤ確保に相当苦労していた。

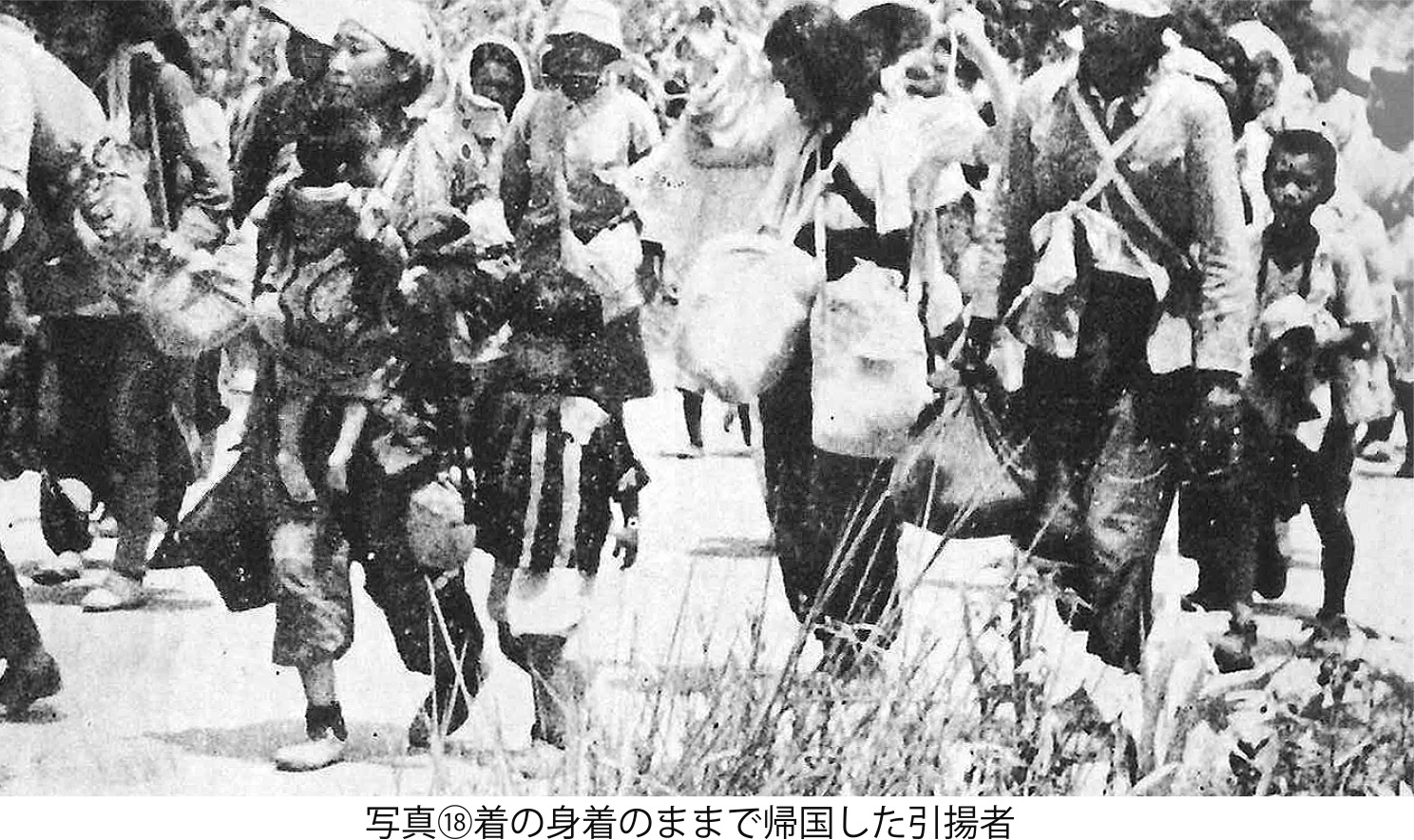

さて、終戦(1945.8.15)直後の8月24日には、早くも釜山から大陸の引揚者で甲板まで満員となった引揚船が博多港に入港した。そして翌日には博多港駅から、国鉄(JR)が辛うじて確保した客車1両と有蓋貨車B 33両から成るSL列車が、引揚者(写真⑱)を満載し東へ向って発車した。演歌「岸壁の母」で名高い舞鶴港でも、9月16日には釜山から引揚者800人を乗せた雲仙丸が入港した。これをきっ掛けに、引揚事業が終了する1958年までの間、舞鶴港に上陸した引揚者は67万人に達した。全国的には、終戦の翌年から1950年にかけ、朝鮮や中国の大陸、南方諸島から帰還する復員軍人や引揚民間人を満載した引揚船が、仙崎(山口県長門市)や別府など各地の港に入港したC。引揚者はすぐ引揚援護局の検疫を受けた後、僅かな援護金と引揚証明書を貰い、港近くの援護局宿舎で時を過ごし、懐かしい故郷へ向かう引揚列車の出発を待ったD 。

引揚港と言えば長崎ハウステンボス近郊の浦頭(うらがしら)港も忘れてはならない場所である。10月14日に済州島から約1000人の日本陸軍部隊を乗せた米軍LST上陸用舟艇が浦頭海岸に到着したのを最初に、その後4年に亘って大陸から民間人ら引揚者139万人が浦頭港に上陸しているE 。彼らは港から疲れた足を引きずり7㎞程も歩き佐世保引揚援護局の宿舎(現在のハウステンボス敷地)(写真⑲)に収容された。そして数日間滞在した後、隣接するJR「南風崎(はえのさき)駅」F からSL列車に揺られ(写真⑳)懐かしい故郷に帰って行った。当時、SL機関車は正に花形役者であった。

ところで、引揚者でなくとも、当時の国民は皆、毎日の食糧確保に血眼の状態にあった。都会には配給G で支給される僅かな食糧以外、殆ど口に入れる物がなく、止む無く人々は郊外の農村に衣類を持参して、交換に米、麦、芋を分けて貰うという「買出し」H に出向く為、深夜1時頃から駅窓口に列を作って数少ない列車の切符を買い求め、大混雑のSL始発列車に揺られて郊外に向かって行った。ところが、やっと食糧を手に入れた帰路の車中では、官憲によるヤミ物資の摘発検札が突然に行われ、買出人は逮捕を免れる為に、折角苦労して手に入れた米などを、走行中の列車窓から外に放り出してしまった。そしてSL機関士が(わざと?)速度を落とすや、列車から飛び降りて荷物を拾い集めに戻った。「極端な食糧不足に国民を追い込んでおいて、買出しも自由にできない、切符は発売制限をしてヤクザ任せという政府に、大勢の国民はえらく腹を立てていた」I 。当時の国鉄(JR)も、こうした事情を知りながら、明らかに買出し列車となる時間帯に、わざわざ長編成のSL列車を郊外に向けて走らせる等、買出を黙認してきた(写真21)。

さて、主に私鉄など駅間隔の短い近郊鉄道では、停車と出発が頻繁に繰り返される為、SLによる客車の牽引運行には向かず、こうした区間では戦前から電車が普及していた。反面、長距離運行の国鉄(JR)ではSLが中心をなしていたが、1947年に東海道本線の東京・沼津間が電化されたのを契機に、その後は浜松、名古屋までと急速に電化区間が延伸され、1956年には東海道本線の全線電化が完成した。これにより、東海道本線の客車は全て電気機関車と電車による運行となったが、その後も、山陽・東北・信越などの本線が次々電化されてくるに伴い、本線はディーゼル車と電車が主力となり、SLは地方支線や構内作業用でしか見られなくなり、現在ではJRすべての営業路線からSLは姿を消してしまった。現在、神戸駅東側高架脇に静態保存されているSL(D511072号)が、1976年に北海道追分機関区で寿命を全うした事は、すでに本連載①で書いたとおりである。

本稿連載の最後に、SL機関車とその運行を支えた機関士や機関助士など鉄道労働者や多くの関係者が、悪戦苦闘しながら日本の産業と国民生活を支えて来てくれた事に対し、また本稿の契機となった神戸駅のSL(私が脇を通ると「野田さん、僕を思い出してくれて有難う」の声が聞こえる)に感謝し、本連載を終える。(終)

|

|

|

|

|

|

| A | 戦前は、幹線道路が舗装されていた以外、全く道路整備がなく、トラックによる長距離輸送が殆ど無かった時代である。それだけに、鉄道と船舶による輸送は国家的生命線であり、陸軍が鉄道の電化に消極的だったのはもっともである。 |

| B | 有蓋貨車ならまだ良い方で、無蓋貨車の場合には(写真22)、列車がトンネルに入るや窒息者まで出る状態であった。 |

| C | 国内の主な港湾が機雷封鎖されていた為、掃海を終え危険が少なくなった鹿児島、唐津、大竹、田辺など10港が引揚港と指定され、そこに引揚援護局が設置された。 |

| D | 海外に残された日本人は660万人、1946年から1958年の引揚事業終了時までに630万人が帰国したが、まさに我国有史以来最大の民族移動であった。 |

| E | 舞鶴港より2倍以上の引揚者が上陸したにも拘わらず、浦頭港は余り知られていない。田端義男のヒット曲「かえり船」はここの光景を歌ったもので、現地には歌碑が建っている。 |

| F | 今ではハウステンボスを訪れる観光客の誰ひとり、ここが引揚者の出発駅であった事を知らない。 |

| G | 戦後間もない頃の配給食糧は、大人1人1日に玄米2合1勺(牛乳瓶2本)程であったが、現実には大豆が6割を占めるなど、米が入手できれば幸運だった。私は昭和28年、小学校の修学旅行で京都に行ったが、生徒全員が一人米1合を旅館に持参して1泊した経験がある。 |

| H | 筍が皮を剥ぐ様に、衣類を剥いでは米と交換する繰り返しの生活を「筍生活」と呼んでいた。 |

| I | 長谷川末男「汽車が好き、山は友達」(草思社) |

このページのトップへ

新入会員組合との懇談会

全労連全国一般法律関連労働組合

弁護士 増田 正幸

今年度、全労連全国一般兵庫県法律関連労働組合(以下「組合」という)が民法協に加入されました。恒例となっていますが、民法協事務局と組合懇談会が2014年6月4日に行われました。組合の津田委員長、藤井書記長、梶原組合員と民法協事務局の萩田事務局長、本上、増田(正)が懇談しました。

組合は法律事務所の事務職員で組織されています。現状は法律事務所だけですが、今後は「法律関連」という名のとおり、司法書士事務所やそのほかの士業の事務所で働く労働者を正規・非正規を問わず組織していきたいということでした。もともとは「ある法律事務所の一時金の一方的な大幅カットをきっかけに、法律事務所の経営環境が悪化している昨今、法律事務所の職員の労働条件を守るためには労働組合が必要である」ことを痛感して、結成準備が始まり、2012年7月に結成大会が開かれました。

組合員は法律事務には精通しており、法律や紛争解決の方法についても知識も持っているものの、労働組合運動は初めての経験なので、団体交渉をどのように進めたらよいのか等、一から学びたいということです。そのために、民法協で他の組合とも交流をしていきたいということです。また、法律事務員も組合を結成して権利実現のために努力していることを多くの人に知ってもらいたいということでした。

このページのトップへ