新人研修会のご報告

弁護士 野田 倫子

2022年8月29日、中神戸法律事務所にて、新人研修会が開催された。タイトルは「マリスト国際学校分会の歩みについて」、前事務局長で現事務局次長の弁護士萩田満氏と、私教連の永島徳顕氏の講義を拝聴した。

まず、マリスト国際学校分会の歩みとして、第一期の教員評価と雇止め撤回、第二期の差別的待遇の解消、第三期の学園の民主化と、区別して、学園のこれまでの労使紛争の経緯が述べられた。

第一期では、2006年、ある教諭に対する雇止め通告がなされたことをきっかけに教員組合が結成され、その後、地位確認等本訴提起、地位保全等の仮処分の申立てがなされた。いずれも労働者側の請求が認容され、学校側の控訴・上告はいずれも退けられて、地位確認のみならず慰謝料請求も認められ、労働者側の完勝となった。

その後、第二期では、2015年、教員と事務職員との差別的待遇を改善させるために、今度は事務職員の組合が立ち上がり、団体交渉が行われた。学校側は4名もの弁護士を同席させて団交に臨み、団交の場で不誠実な対応を繰り返した。そこで、組合は、不誠実団交を理由に兵庫県労働委員会に救済申し立てをした。労使間ではその間も団交を続け、先の団体交渉での学校側弁護士の暴言ともとれる発言を問題視し、代理人の証人調べ請求をする構えを見せたこともあり、和解成立に至った。

第三期では、2020年、突然の校長の解雇を受けて再度教員が結束し、団交を実施した。学校側は第二期とは別の弁護士を立てたが、第二期の労働委員会で締結した労使間の「合意書」を無視した不誠実な対応を繰り返したため、再度、不当労働行為(不誠実団交)として、労働委員会に救済申し立てをした。同手続きにおいても、学校側は従前の労使交渉の成果を無視し、組合の要求は拒否するという態度に終始していた。組合側の粘り強い交渉により最終的には和解が成立した。

団体交渉、並びに、救済命令申立事件は、労使間の円満な調整を図ることに目的があり、その意味で、一般の民事事件とは性質が異なる手続きである。しかし、企業側代理人の中にはそのことを無視して、団交の場や救済命令申立手続きで、一般の民事交渉や民事訴訟と同様の対応をする実態があることを知った。

また、労使関係が継続的関係であることから、労使が直接の対話をし、正常な労使関係を築いていくことこそが重要であること、そして、相談或いは依頼を受ける弁護士が果たすべき役割としては、労使関係が正常化するための労使の対話を尊重し、側面からの支援にとどめる姿勢が大切という、重要な視点を教えていただいた。

一連の事件は、使用者による違法不当な対応に対し、労働者が組合を結成して立ち上がり、裁判による権利回復、労使交渉、救済申立てによる協議の成立を繰り返すという地道な闘いの軌跡である。労働者の団結権という最も基本的で重要な権利がないがしろにされやすいことは先日のアメリカでのアマゾン・スタバの労働者のデモが端的に示している。正常な労使関係を築いていくためには不断の努力が必要だということを改めて知る機会となった。

このページのトップへ新人研修会の感想

弁護士 羽田 惇子

マリスト国際学校事件について、兵庫私教連の永島執行委員長と担当弁護士の萩田先生から、講義していただきました。

萩田先生からは兵庫県労働委員会、中央労働委員会とはどういうものか、労働委員会の結論に不服申し立てをしたい場合には、どこに訴訟提起すればいいかなど基本的な事項を説明いただきました。永島執行委員長からはマリスト国際学校分会について、約16年間にわたるあゆみ(第1期から第3期まで)をお話していてだきました。

なかなか担当することがない団体交渉について具体的事例に即してお話をしていただき、改めて一人で闘うのではなく、組合を結成することの意義を強く実感しました(「スイミー レオ・レオニ作」を連想しました)。また、団体交渉で弁護士が果たすべき役割をイメージすることができました。団体交渉は一般民事事件と違い、当事者の関係が将来的に継続することから、両者の関係を円満にし、正常化することが大切であること、そのためにも弁護士は団体交渉の場には参加せず、背後からバックアップするくらいがよいとのお話はとても説得的でした。

自分が団体交渉事件を担当するときは、この学習会で教わったことを実践したいと思います。

このページのトップへ追悼 渡部吉泰先生を偲んで・・・

神戸花くま法律事務所 弁護士 坂本 知可

子どものいじめ問題や過労死問題に取り組み、明石歩道橋事故では弁護団代表を務められた渡部吉泰弁護士が、本年6月23日、心筋梗塞のため明石市内の病院でご逝去された。67歳であった。

渡部先生との出会いは私が弁護士登録して間もない頃(12年ほど前)である。自動車整備の専門学校が突如として閉鎖し、生徒や保護者が大混乱する事態に陥った。その際にいち早く弁護団を立ち上げ、救済に動かれたのが先生であった。私は、一年目であったが、4人の弁護団の端くれとして加わらせていただき、先生と聴き取りや交渉に出向いたりした。難しい事件であったが、交渉を重ね、最終的に、生徒達に一定の金銭的な救済がなされ、生徒や保護者の方々は皆喜んで下さった。先生の緻密かつ大胆な交渉術と粘り強さが導いた勝利ではないかと思う。私自身、先生のめげない姿勢から非常に多くのことを学ばせていただいた。

その弁護団事件が終了した後、弁護団や支援者の方と何度か飲み会を開いたが、その中で中小企業者の問題に取り組もうということになり、若手弁護士数名にも声をかけ、中小企業経営者の方と定期的に勉強会を実施し、細々と活動を続けていた。私を含めて若手弁護士が出産、育児等で脱落している間も、先生だけはしっかり活動を繋いで下さっていた。持病を抱えながらも、可能なときには懇親会にも参加して下さっていた。先生は人同士の縁を大切にされていたように思う。

私が最も印象に残っているのは先生と一緒に担当させていただいた公務災害の事件である。姫路市の保健所で精神保健福祉相談員として最前線で勤務していた男性が業務過多によりうつ病を発症したという事案であった。その男性は申請から再審査請求までご自身でされており、行政訴訟提起の段階で弁護士が関わることとなった。そのため、多くの資料の保存期間を徒過しており、客観的資料が圧倒的に不足した。公務災害の認定基準の壁にもぶつかった。その中でも、先生は、徹底的に主張を重ね、関連論文・裁判例を調査し提出し、証人から話を聴き、証拠化する努力を惜しまれなかった。弁護団には私を含め若手弁護士が3人いたが、振り返ってみると、先生は、誰よりもパワフルに訴訟活動をされていたのではないかと思う。訴訟の結果は残念ながら敗訴ではあったものの、その訴訟の過程は、依頼者の方が今後生きていくために必要不可欠なものであったと思う。

先生は、若手弁護士の育成のこともいつもよく考えて下さっていたように感じる。実際に、私自身も、今よりもっと未熟な頃から、事務所の垣根を越えて事件や活動に誘っていただいた。若手弁護士が頑張って取り組んだことに対しては温かい言葉でねぎらって下さり、弱音を吐いた際には力強い言葉で激励をしてくださった。

もっともっと、事件や活動をご一緒させていただきたかった。もっともっと、一緒に飲ませていただきたかった。まだまだ、先生から様々なことを学ばせていただきたかった。

先生のお名前を聞いただけでも涙が出てくるほど今は辛いし、寂しくて堪らない。けれど、先生に教えていただいた沢山のことや先生のご遺志はしっかり継いでいきたい。それがせめてもの恩返しであると思う。

先生と一緒に取り組んでいたやりかけの事件がある。宅配ドライバーの方が過労によりうつ病を発症された事案である。先生が倒れられる数日前にも、先生と一緒に証人との面談を行った。(帰りの電車の中で色々なお話をさせていただいたことも今となっては宝物である。)依頼者やもう一人の弁護団の弁護士と天国の先生と一緒に最後まで粘り強くやり遂げたい。先生といつかあの世で再会した時に、「あの事件、みんな、頑張りましたね。」と言っていただけるように。

先生、どうぞ、ゆっくり休んで下さい。そして、時々でいいですから、先生のことを頼りにしていた人たち皆をどうぞ見守って下さいね。心よりご冥福をお祈り申し上げます。

このページのトップへ追悼 渡部吉泰先生

中神戸法律事務所 弁護士 本上 博丈

渡部先生は、私より4年早い司法修習37期、1985年弁護士登録だった。1988年11月に結成された神戸過労ストレス研究会(略称「スト研」)の創設メンバーとして、藤原精吾弁護士、梶山方忠医師(東神戸病院付属労働医学研究所所長)とともに、現在の全国的な過労死防止運動につながる過労死遺家族救済、過労死防止活動に取り組んでこられた。過労死110番が始まったのも1988年の大阪が全国初だったから、まさに全国的な初期からのメンバーの一人だった。

スト研はおよそ2か月に一度、午後6時から8時くらいまで当時の神戸総合法律事務所で行っていた。脳・心臓疾患の過労死認定基準(厚生労働省の通達)は、1961年「中枢神経及び循環器系疾患の業務上外認定基準について」→1987年10月「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」→1995年2月改正→2001年12月改正→2021年9月改正という推移で、裁判例や医学的知見の進展に伴って緩和されてきたが、2001年認定基準までは災害主義が基本で、蓄積疲労を認めないものだった。そのため、特に阪神淡路大震災までは活発に活動していたスト研では、毎回、認定例や裁判例の研究のほか、梶山医師を講師として医学的事項や疲労についての学習・検討を熱心に行っていた。まだ若かった本上と少し嫌みのある藤原先生とはしばしば激論を交わしていたが、人情派で温厚な渡部先生はいつもその横でにこにこされていた印象だ。そして、研究会の後は毎回、西元町駅東口近くにあった町中華(店名は忘れてしまった)で、梶山医師を含めてわいわい飲み会をやっていた。これも研究会の楽しみだった。

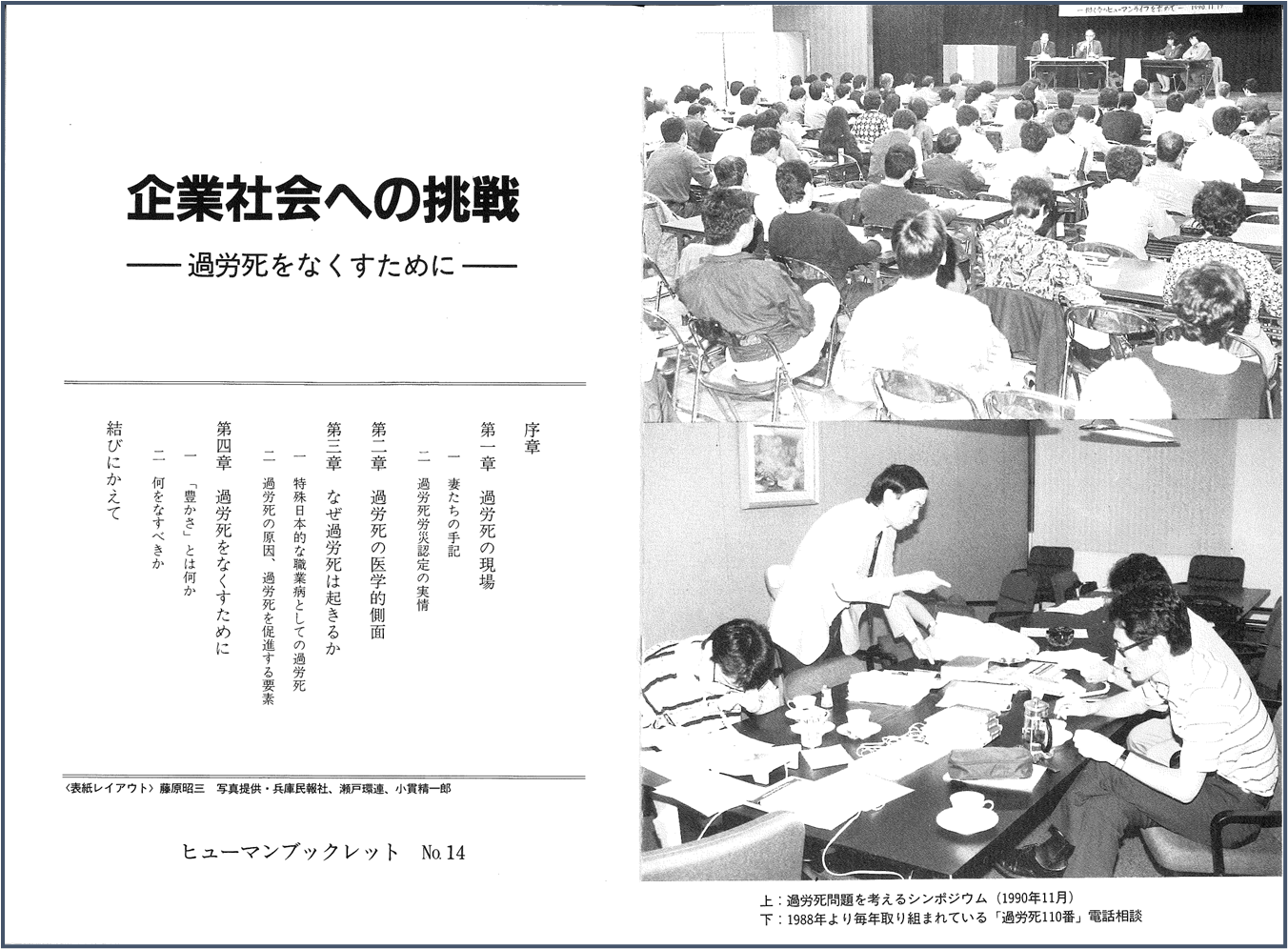

スト研は1990年11月ジャーナリスト鎌田慧さんを招いて過労死問題シンポジウムを行ったり、1991年7月には兵庫部落問題研究所から「企業社会への挑戦-過労死をなくすために-」と題する下記のブックレットを出している。

右上の写真はシンポジウムで、盛況だったことが分かる。右下は過労死110番の様子で中央に立っているのが35歳くらいだった渡部先生。頭髪が若さを示している。以来、兵庫県の過労死弁護団の中心的役割を担われてきた。

渡部先生からは、ひどい目に遭った弱い人たちに寄り添って、少しでもその力になりたいというヒューマニズムが満ちあふれていた。思い返せば、今でもその声が聞こえてきそうだ。少し早すぎたとは思うが、その生き方は全うされたと思う。ご冥福をお祈りします。

このページのトップへ