過労自殺に労組の責任は問えないのか!

全日本放送受信料労働組合神戸支部

弁護士 大田悠記 (神戸合同法律事務所)

弁護士 清田美夏 (弁護士法人神戸あじさい法律事務所)

弁護士 大多和優子 (姫路総合法律事務所)

定年退職労働法学者の憤慨(第8回)

過労自殺に労組の責任は問えないのか!

元民法協代表幹事 長淵 満男

1.数年にわたって注目していた新興プランティック事件の一審判決が昨年12月20日東京地裁により言い渡された。私がこの訴訟に注目した理由は、過労・ストレスが原因で自殺した労働者の遺族が、当該企業だけでなく、36協定を締結した労組、かかる協定に対して監督権限を行使せず放置した国の3者、特に労組と国、を被告とした損害賠償・国家賠償請求訴訟という内容のものだったからである。

このような事件で、労働者を自殺に追い込んだ会社を相手に遺族が損害賠償を請求するケースは数多い。しかし、月最大200時間にも及ぶ時間外労働を許容する36協定を締結した労組(場合によっては従業員の過半数代表)や、かかる協定に対して監督権限を行使せず放置した国に責任は無いのか、この問題を正面から問う訴訟はおそらく初めてであり、衆目をあつめるのは自然というべきであろう。

週刊労働新聞が本件の概略コメントを掲載しているが、判決は相当ひどい内容(特に協定の締結、内容および監督=国の責任)をふくんでいるようである。まだ定期の判例情報誌には掲載されていないので、法理に関する本格的な検討は後日待たねばならないが、この新聞記事を通してみた裁判所の法解釈と権利闘争の重要性について考えてみたい。

なお、2月3日号の「今週の視点」欄に判決内容を批判的に解説した署名入り記事が掲載されており、参照を勧めたい。

2.結果として判決は、被告会社の安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任を認めたが、長時間労働の下支え36協定の締結者である労組の責任と、監督権限を行使しなかった国の責任は認めなかった。状況のアウトラインは以下のとおりである。

被告会社は横浜市に本社を置く東証一部上場の石油プラント建設企業であり、他方08年11月自殺した労働者A(当時24歳、入社2年目)は、その現場監督でだった。

当時Aの現場であった出光興産では、彼がそこへ移動した08年3月頃より、人手不足や工期の遅れなどから恒常的に長時間労働が行なわれていた。Aの場合、同年6月の時間外労働は160時間を超え、7月は218時間23分(タイムカード)と刻まれていた。原告側の主張では遅くとも8月上旬には鬱病等の精神疾患を発症していたという。

会社は当該労働者が恒常的な長時間労働による心身の疲労蓄積とそれを原因とする鬱病や精神疾患に罹患する可能性を予見し、一度は負担の軽い業務に異動させたが、症状回復の前段階で現場に再配置したのである。どうしても現場監督としてのAが必要というなら少なくとも症状が全快した後、労働時間を短縮しつつ注意深く様子を見ながら現場業務につかせるぐらいの配慮が必要なのはいうまでもない。判決が安全配慮義務違反を肯認したのは当然であるが、問題は労組の対応である(なお、自殺の2年後に労災認定あり)。

労組は会社と時間外労働に関する36協定を締結していた。その内容は「延長可能な時間を月150時間とする、ただし、納期が切迫し間に合わないときは1ヶ月200時間までこれを延長できる」という破壊的なものだった。なぜなら、週40労働時間制のもとで通常月176時間労働であり、それとほぼ同じか、それを超える長時間の休日・時間外労働に許容する協定だからである。もしも176+200=378(時間)の労働を1ヶ月強いられたすると毎日12・5時間あまりも働き続ける!

付言すれば、判決も労基署も被告会社は「工作物の建設等」の企業に該当するから、月45時間と定める時間外労働の「限度基準」は適用除外であることを重視しているようだが、仮にその基準をあてはめると「限度基準」の4倍!を超える時間が合意されていることになる。

企業側の事情ばかり尊重すれば、企業は最大限人員を削減し、休日・時間外労働でカバーするため、合意=協定の枠を大幅に緩め、そのゆるめた枠をフルに活用しようとするのは明白である。だからこそ、過半数を組織する労組は、組合員・全従業員の肉体的、精神的健康を害しないよう時間外労働の限度と、時間延長を許容する用件を厳格に定めるべく最大の努力をする責務がある。そして、36協定をもって法的に可能な時間外労働の枠をはめたら、その適正な適用を確保するため厳重な監視を怠るべきではない!

既に別稿でふれた通り、厚労省や労基署の調査が明らかにしているように、違法残業に占める「協定の不遵守」の比率は極めて高いのである。「限度基準45時間」の適用を除外されているからといって、その除外は労働者の安全・健康を損なうおそれが無いからではなく、専ら企業側の利益=必要からとられた措置であり、それだからこそ、労組のガーディアンとしての活動(協定の適正な適用および全従業員への影響監視)が重要となるのである。3ヶ月ほど恒常的に長時間労働が続き、それにくわえて160時間、213時間余の時間外労働という苛酷な長時間労働が続けば、労働者の健康を損なうことは容易に推測できよう。実際、Aは鬱病・精神疾患に罹患、異動の後、症状回復の前段階での現場への再配置、という一連の流れを見たとき、本人はもとより協定締結当事者たる労組は、何を会社と協議したのだろうか?判決は、「労組は何ら異議を唱えなかった」と述べているようだか…。

確かに現場監督という業務の性格から、時間外労働に関する本人の申し出が無い場合、実態をつかみかねるという事情も存在するのであろう。そうだとすれば、問題は労組の日常活動=組合員と職場委員・役員との意思疎通といった外部の関与を排した問題へと回帰して行く。ただ、本件に限って云えば、少なくとも負担軽減業務への異動から症状回復の前段階での再配置の過程で、労組の関与が可能だし必要だった!

判決は、会社の安全配慮義務違反を認めても労組がこのような協定を締結し、異議を唱えなかったことに違法はないと判断したけれど…。

3.恒常的な長時間労働が続く状態に、更なる時間の労働が加重されると精神障害が発生、自殺の恐れが大きくなるというのは、今日ではほぼ労働常識となっている。そにゆえに、労働行政上も、過労死・自殺を回避すべく月80時間の時間外労働を過労死=労災認定の基準とし、36協定の「限度基準」を45時間と設定した。

財界からも激しい「規制緩和」要求に応じて、適用除外が設けられているが、国、判決ともに労組・過半数代表の同意=36協定を隠れ蓑にしたといえないこともない。そうだとすれば、労組・過半数代表の責任は一層重要になる。恐るべき長時間の時間外労働を許容する36協定は常に点検、改変を視野にいれておく必要がある。

所轄の千葉労基署は長時間の時間外労働防止の観点で点検を行なっていたそうだが、どのくらいの間隔で行なっていたのか、年に1度の点検(これでも労基署としてはマメに働いている?)などでは点検漏れになりうるのである。

このページのトップへ連載① 蒸気機関車SL物語

弁護士 野田 底吾

今回から連載を始めるSL物語は、神戸駅に静態保存されているD511072号に関心を持っていた著者が、旧国鉄機関士などから聞いた話や、収集した各種資料をから得た知識などを基に構成したものである。

JR神戸駅東側の相生町高架脇にD51型蒸気機関車a(通称デゴイチ、車標D511072号)が展示されている(写真①)。このD51型は、昭和11年の製造開始から終戦までの期間中に全国で約1100両も製造され、我国の代表的蒸気機関車として、戦前から昭和40年代にかけ活躍した機関車である。当時は、主に重要な燃料であった石炭を各地の工場や船舶に補給する重量物貨物の牽引機関車として利用されていたb 。尤も、戦争が進むにつれ、鉄不足により次第に製造段階から簡素化と手抜きが行われ、戦時中には粗悪品まで横行した。特に昭和18年から製造が開始されたD52型は、戦後の混乱期、例えば昭和20年10月、東海道本線醒ヶ井駅付近で走行中にボイラーが蒸気圧に耐え切れずに爆発して横転し、機関士など4人が死傷する事故を起こした様に、粗悪車による事故が各地で頻発した。

さて静態保存されている1072号は、人間の戸籍に相当する車籍によれば、昭和19年、日本車両名古屋工場で製造され、北海道中部の岩見沢、旭川、新得、池田、滝川、追分の各機関区に所属し(地図参照)、夕張、空知、赤平炭砿などから産出される大量の石炭を室蘭、留萌、小樽港まで搬送する任務に就いていた。昭和51年追分機関区で廃車となり、暫くはヤードに放置されていたが(写真②)、昭和53年神戸市に払下げられ、現在地で保存されている。

歴史的には、鉄道は主に内陸部の炭砿や鉱山から産出される石炭、石灰石、銅鉱石などの重量物を最寄港まで搬送し、ここで船舶に積替えて各地の工場や消費地まで輸送するルートとし、鉱山会社が専用線として建設したものが多いc 。この1072号が最も活躍した室蘭本線も、北海道中部の炭砿から産出される大量の石炭を室蘭港まで搬送し、京浜工業地帯まで海路輸送するルートとして、明治25年、炭砿資本によって設立された北海道炭砿鉄道の石炭輸送路線として建設された。その後、明治39年に国有化され、同時に室蘭港に新日鉄室蘭製鉄所が建設された事から、一層、石炭搬送の大幹線ルートとなった。最盛期、この1072号は夕張炭砿d から一度に石炭1500トンを50両ものセキ車(石炭貨車)e に積み(800mもの長編成)、これを牽引して夕張線を下り、追分f から室蘭本線に入って室蘭港まで走行していた(写真③)。

幸い夕張⇒追分間の45㎞は下り勾配、追分⇒室蘭港間がほぼ平坦地であっただけに、発車時に動輪を動かすのに膨大な蒸気を使う以外、途中停車がなければ比較的楽に長編成セキ車を牽引できたので、石炭列車は殆ど深夜、ノンストップで室蘭港まで走っていた。しかし、室蘭港で石炭を降ろし夕張に戻る際には、室蘭⇒苫小牧間の長い海岸沿線(苫小牧~登別間の30㎞は日本一長い直線)を空車となったセキ車を長編成で牽引する為、海から吹きつける強風に空車を煽られ、更に追分⇒夕張間では、きつい登り勾配を走行しなければならなかった。こうしてD511072号は、数十年にわたり毎日、多くの石炭貨車を牽引し、時には吹雪の中を黙々と走り続けてきた(写真④)。そんな経歴の持ち主が神戸駅脇で保存されているD511072号で、「本当に長い間ご苦労さまでした!」と声を掛けてあげたい蒸気機関車である。

|

|

|

|

|

|

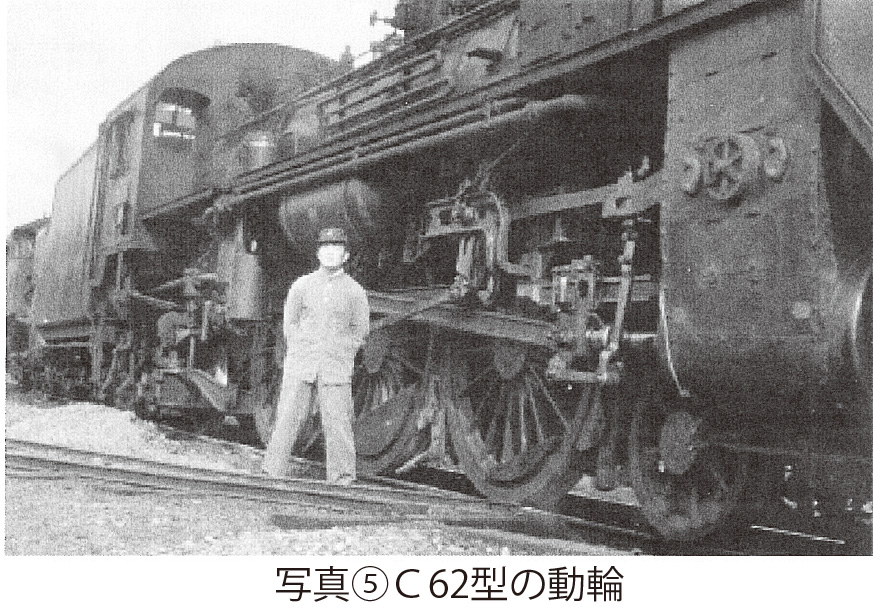

| a | D51のDは4動輪(自動車の8輪駆動に相当)で動輪直径は140センチ、Cは3動輪・175センチ(写真⑤)を表わす。動輪は原動機から直接動力をうけて機関車を走らせる駆動車輪、これに対し従輪は動輪によって牽引され動く車輪のこと。動輪は多い程レールに対する抵抗力(粘着力)が増えて牽引力が増すので、貨車など重力物を牽引する貨物列車の機関車は動輪が多いD型が使用される。また動輪直径は大きい程スピードが出るので、直径の大きいC型は客車用の機関車として活用された。 |

| b | 昭和24年、国鉄は30トン積み石炭貨車(セキ車)62両をD51型SL1両で牽引する事に成功。 |

| c | JR南武線は多摩川砂利を川崎臨海工業地帯に搬送する目的、JR飯塚線は筑豊炭田の石炭を若松戸畑港・八幡製鉄に搬入する為、片上鉄道は棚原鉱山の銅を岡山片上港に搬送する専用線として建設された。 |

| d | 北海道の代表的炭砿。所在地の夕張市は石炭産業の斜陽化に伴って平成19年、財政再建団体の指定をうけ破産状態となった。山田洋次監督の映画「幸福の黄色いハンカチ」では、倍賞千恵子が夕張炭砿の長屋に黄色いハンカチを吊るし、網走監獄を出所した内縁の夫・高倉健を迎え入れる感動的シーンで一躍有名になった。 |

| e | 石炭専用貨車のこと(車標はセ)。セキ車は、岸壁に着くと床底を開いて石炭を軌道間の穴に落下させるが、軌道下に艀(はしけ)が着岸していてこれを受ける構造となっている。現在、山陽本線を走行している岡山機関区の電気機関車「桃太郎」に牽引された貨物コンテナ列車は平均600~700m編成である。 |

| f | 分岐点を意味する「追分」は、言葉どおり室蘭本線と夕張線が分岐する国鉄の重要駅で、そこには多数のSLが所属する追分機関区があり、機関車への石炭や水の補給、乗務員の交代などが行われていた。町には国鉄関係者が多く居住し、深夜でも往来者が絶えない鉄道町である(代表的な鉄道町は佐賀県鳥栖、滋賀県米原、根室本線新得)。然し石炭列車が激減するに伴い町も勢いを失って行ったが、昭和56年に新夕張から狩勝峠を経て帯広に向かう石勝線が開通した為、札幌から帯広・根室に向かう幹線の中間駅として再び賑わいを取り戻している。 |

このページのトップへ

新入会団体との交流会

全日本放送受信料労働組合神戸支部

弁護士 瀬川嘉章

平成25年12月26日、新入会組合の全日本放送受信料労働組合(全受労)神戸支部との交流会を開催しました。組合からは書記長の岡崎さんほか3名、民法協からは萩田、増田(正)、本上弁護士ほか私が出席しました。

全受労は、NHKの契約の取次等にあたるスタッフ(地域スタッフといいます)が昭和57年に結成した組合です(神戸支部の結成は平成15年)。地域スタッフといえば、転居をした際などに自宅に訪問して来られるあの「NHKの方」です。神戸放送局には現在約60名の地域スタッフの方が在籍し、現在組合員は8名とのことです。

地域スタッフの方は、殆どの方がこの仕事を専業として生計を立て家族を養っておられます。しかし、NHKと地域スタッフとの契約関係は、形式的には「委託契約」であり、また契約書上はいつでも解約申入れが可能とされています。NHKは、このような弱い立場にある地域スタッフに対し、「何件(契約を)とるまで帰れない」などと実質的には指揮命令を行っていたとのことです。

全受労は、これまでNHKとの団体交渉を通じて(NHKは「事業者団体との交渉」との建前をとっているものの全受労との団体交渉に応じてきました)、地域スタッフの解約についても自由に行うのではなく十分な指導を行った上で行う等のルールづくりをしたり、上記のような指揮命令は行えないことを確認してきたとのことです。全受労は、このように地域スタッフの地位向上に貢献してきたほか、現在でも、全受労が存在する放送局とそうでない放送局ではNHKの地域スタッフに対する対応が異なるなど、スタッフの権利を守ることに貢献できているとのことです。

組合(地域スタッフ)の継続的な課題は、取次等について地域スタッフ個人にではなく法人への委託が増え、地域スタッフへの委託量、地域スタッフ全体の人数(特に新規採用数)が減っていることであるとのことです。

また現在進行形で取り組んでいるのは、平成24年に委員長が解雇(解約)された件に関する裁判(539号で八田弁護士が紹介)であるとのことです(私も弁護団の一人)。この裁判では、地域スタッフが労働契約法上の「労働者」であることを前提に「不当解雇事件」として争っています。これまで労働組合法上の労働者性については認められた例が複数あるものの、労働契約法上の労働者性については認められない例が殆どであるとのことですが、是非とも勝利を勝ち取りたいとのことでした。

これまで労働者の権利を学ぶ機会が少なかったところ、民法協でしっかり知識を得てまた経験を学んだ上で今後の交渉を行いたいとのことでした。積極的に利用していただければと思います。

このページのトップへ新人弁護士会員の紹介

弁護士 大田悠記 (神戸合同法律事務所)

はじめまして、この度、兵庫県民主法律協会に入会させていただきました、弁護士の大田悠記と申します。

私は、京都府南部の城陽市出身で、立命館大学法学部、京都大学法科大学院を卒業し、司法試験合格後、1年間の神戸での司法修習を経て、昨年12月末から神戸合同法律事務所にて執務させていただいております。

私は、大学時代、弁護士が講師を務める環境法のゼミに所属し、公害問題や景観・まちづくり問題についてフィールドワークを行っておりました。その中で、土地開発への反対運動を行う住民の方々の話を聞き、戦う姿を見て、想いを伝えて訴えるために最も大切なことは、自らの「信念」を貫いて行動し続けていくことだと気付かされました。そして、このような人々の「信念」を実現するために支えていく役割を担いたいと思い、弁護士になることを志しました。

今日の様々な社会問題においては、何ら落ち度のない人々が犠牲になり、生涯にわたって苦しんでいることが少なくありません。そのような状況で、私は、理不尽な権利の制約に苦しみ、被害者としての想いを訴えられず、泣き寝入りせざるを得ない人々を救いたいという強い「信念」を抱いています。苦しむ人々の想いを拾い上げ、訴えていくことで、人々が言いたいことを言える社会を実現していきたいと考えています。

何分未熟者ではございますが、感謝の気持ちを忘れずに、物事に対して誠実に取り組んで参りますので、何卒宜しくお願い申し上げます。

このページのトップへ新人弁護士会員の紹介

弁護士 清田美夏 (弁護士法人神戸あじさい法律事務所)

はじめまして。 このたび、神戸あじさい法律事務所に入所し、民法協に入会させていただきました66期の清田美夏(きよたみか)と申します。

私はこれまで、まじめに働く人々が、その立場の弱さから不当な扱いを受ける現場を目の当たりにしてきました。このように弱い立場に立たされた方たちの力になりたいとの思いで、弁護士を志し、法科大学院では労働法を専攻しました。念願かなって、やっと弁護士として働き始めることができたので、今後は、労働事件をはじめとして、社会的に弱い立場に立たされた人々のために積極的に弁護活動に取り組んでいきたいと思っています。

弁護士としての歩みを始めたばかりで、まだまだ未熟者ではありますが、一人前になれるよう日々研鑽を積んでいきたく思っております。

今後とも、皆様のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

このページのトップへ新人弁護士会員の紹介

弁護士 大多和優子 (姫路総合法律事務所)

はじめまして。

この度、民主法律協会に入会させていただきました、66期の弁護士の大多和優子と申します。 出身は、静岡県静岡市で、法政大学法学部、立命館大学法科大学院を卒業した後、宮崎修習を経て、兵庫県姫路支部の姫路総合法律事務所にて、平成26年1月より勤務しております。

人の役に立ちたい、という思いから弁護士を志し、多くの人に支えられてようやく弁護士としての一歩を踏み出すことができました。今はこうして弁護士としてスタートを切れたことへの喜びと、日々の業務に対する緊張感でいっぱいです。

まだ弁護士として未熟で、私にできることは本当に小さなことでしかありませんが、人が人として尊重され、誇りを持って生きることができる社会を実現するために、少しでも役に立てれば、と思っております。

ひとつひとつの事件に、誠実に、そして前向きに取り組み、日々成長していけるよう精進いたしますので、今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

このページのトップへ